色の名前と抽象化

日本の伝統色「和色」

色の名前を最初に覚えたのはいつだったでしょう?子供の頃に使った絵具からという人も多いと思います。「ぺんてる12色絵具セット」に入っているのは、しろ、きいろ、レモンいろ、きみどり、ビリジアン、あお、あいいろ、あか、しゅいろ、ちゃいろ、おうどいろ、くろになります。

仕事をするようになって「和色」という日本の伝統色があることを知りました。こちらのサイトには全部で465の伝統色が登録されています。「赤」系統だけでも50色は超えるのではないでしょうか。これらの色は昔から染織物や絵画、焼き物などで使われていたそうで、改めて日本人の繊細さに感心させられます。名前もとても趣のあるものです。「珊瑚色(さんごいろ)」「薄柿(うすがき)」「勿忘草色(わすれなぐさいろ)」「若葉色(わかばいろ)」など植物由来の名前や「藍鉄(あいてつ)」「砂色(すないろ)」「赤銅色(しゃくどういろ)」など鉱物由来のものもあります。「鴇色(ときいろ)」「象牙色(ぞうげいろ)」など動物からとったものや、「東雲色(しののめいろ)」「虹色(にじいろ)」などの気象現象もあります。

当たり前かもしれませんが、和色の名前は自然から取られているものが多いことに気付きます。初夏の草木のやわらかい緑を「若葉色」、夜明け前の空の色は「東雲色(しののめいろ)」というわけです。改めて、古来から日本人の生活は自然と共にあったということが分かります。

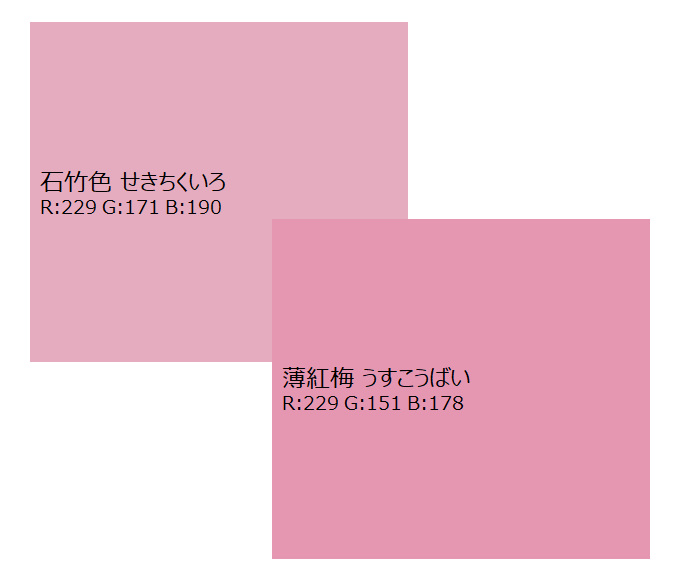

私の色名に関する語彙はぺんてるの12色を大きく上回るものではありません。昔の日本人が400色以上の名前を使い分けていたとしたら、それは、本当に尊敬に値することだと思います。「石竹色」と「薄紅梅」の違いを感じるだけではなく、違いに基づいてモノを作ったりコミュニケーションに使ったりできるというのはすごいことです。2つの似た色でも隣り合わせれば、大抵は違いが分かります。でも、それぞれに違う名前を付けるというのは、また、意味が変わってきます。その名前に基づいた創作やコミュニケーションが可能になるということだからです。

名前を付けるということ

さて、それでは「名前を付ける」とはどういうことでしょうか?それは、何かと何かを区別して理解するということです。「石竹色」は「薄紅梅」とは異なるということを宣言するために「石竹色」と名付けられています。しかし「「石竹色」より少し赤味が強いけど「薄紅梅」ほどではない」という色も存在します。「石竹色」と「薄紅梅」の中間色です。その色には少なくても和色では名前が付いていないようです。「石竹色」と「薄紅梅」の間には理論的には無限の色が含まれているはずです。名前を付けられた色については認識されますが、この間にある無限の色については普段認識されることはありません。ごっそりと取り漏らしてしまっているということです。

もちろん、12色に比べれば465の和色の方がきめ細かな認識が可能ですが、自然界をそのまま表現しているとは言えません。コンピューター上で色を表現する方法の一つであるRGBでは「石竹色」はR:229 G:171 B:190と表されます。RGBは赤、緑、青の各色を0~255の数字で表し様々な色を表現する方法です。16,777,216色を表現できるので、465色と比べても遥かに多くの色を扱うことができます。しかし、赤,緑,青の各色を0~1023の数字で表すことも可能で、その場合は1,073,741,824色が表現可能になり、現行のRGBで表現できている色もほんの一部ということになります。これにはキリがなく、どこまでいっても私達が色を識別して表現しようとすると、一部分を切り取ったものにしかならないということです。

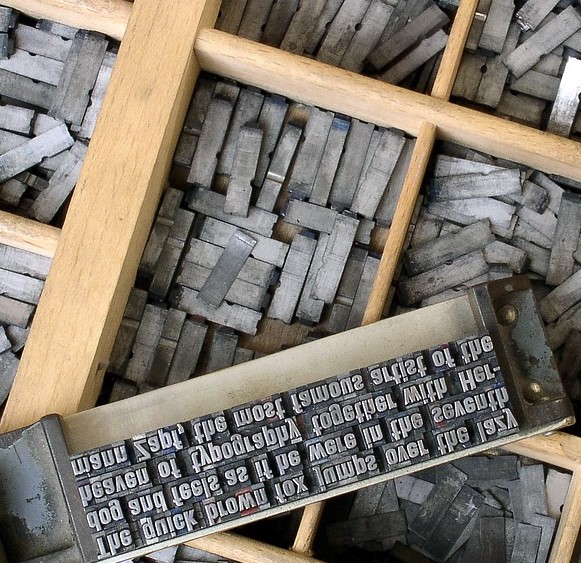

とはいうものの、名前がついているお蔭で人間は創作やコミュニケーションが可能になったのも事実です。和色の名前はもちろんRGBの数列も名前の一種になりますが、このような名前を付ける行為は抽象化の典型的な例になります。抽象化することでコミュニケーションが可能になりますが、モノそのものは表すことができなくなってしまうのです。このような一長一短が抽象化という行為には付きまといます。

世界は抽象化で出来ている?

色の名前に限らず私達が使う言葉にはすべて同じ性質があります。言葉も現実の世界を抽象化したものです。「好き」と「嫌い」の間には様々な感情があるはずです。同じ「好き」でも様々、同じ「嫌い」でも様々でしょう。「正しい」と「間違い」もすべてがどちらかに分けられるようなものではありません。ところが、私達の言葉で表すと単純化されてしまい、その言葉で表現できることに沿って行動も規程されてしまいます。言葉にはそのような限界もありますが、一方で言葉がなければコミュニケーションは非常に限られたものになってしまいます。

「赤いリンゴを3個買ってきて」

「赤い」という言葉は多くの人に共有されています。おなじように「リンゴ」も「3個」も「買う」も 抽象化された概念で多くの人に共有されているためコミュニケーションが可能になります。言葉を使ったコミュニケーションが可能になったので、人類は社会を作り、今のように発展することができたのです。抽象化は人が人であるための根本的な能力と言えます。

では、言葉を持たない動物にはこの世界はどのように見えているのでしょう?

動物は色に名前を付けることはありません。もちろん、自分の感情を言葉で表現することもありません。彼らは抽象化の恩恵、つまり言葉でコミュニケーションするということができません。しかし、彼らの認識は抽象化することで単純化されたり、切り捨てられることもありません。言葉の無い世界に住む彼らの方がこの世界をありのままに、完璧に認識しているとも言えます。12色や465色どころではなく、自然の色をそのまま体験しているのかもしれません。そして、それは「色」についてだけではないのです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません