iPhoneの誕生にみるアナロジー思考

スマートフォンは今世紀最大のイノベーションとも言われますが、それは何故でしょう?iPhoneは確かに革新的な製品でしたが、何が新しかったのでしょうか?何故、Apple社はこのような製品を生み出すことができたのでしょう?

iPhoneの意味

WWWが発明されインターネットの爆発的な普及が始まったのが1989年です。iPhoneの初号機が発売されたのが2007年なので、この20年弱はパソコンがインターネットへのアクセス手段になっていたということになります。今では、キーボードを打てない(打たない)年齢層がインターネットユーザーの中心ですが、そんな時代が20年も続いていたのです。特にWindows95発売以降、パソコンは急速に普及しインターネットという「もう一つの世界」が着々と作りこまれていきました。

それでも、パソコンはビジネス上の必要性から購入する人が多く、特に関心の薄い人にとっては、無くても全く困らないモノだったと思います。ところがiPhoneの登場によってこの状況は一変します。2007年、インターネットにはあらゆる情報が集まっていました。企業や公共機関のホームページ、個人のブログ、ニュース、音楽や動画などのコンテンツ、ネットショップに決済サービス...これら「もう一つの世界」にすべての人がアクセスすることができる道を開いたのがiPhoneでした。もう、LANケーブルと悪戦苦闘する必要はありません。「ABC順」でも「あいうえお順」でもないキーボードに迷うこともありません。

改めて考えてみると、iPhoneは電話機ということになっています。昔の固定電話は家の壁から伸びた電話線に繋がっていて、話しながらメモ帳に手を伸ばすのも大変でした。そのうち、コードレス電話機が登場し、家の中なら受話器だけを持って移動できるようになりました。受話器に本体機能も合体して、そのまま外に出かけられるようになったのがPHSや携帯電話です。iPhoneはこのような電話機の進化系なのでしょうか?

それはYESでありNOでもあります。

サービスの利用者という観点では、電話の利用者と同じ、老若男女あらゆる人を対象にしており、ビジネスでもプライベートでも利用されます。しかし、機能的な意味は電話とは大きく異なります。iPhoneは個人間の通話が優れているのではなく、インターネットへのアクセスが「いつでも」「どこでも」「誰でも」行えるという意味で優れているのであり、電話の進化とは別の意味を持っています。

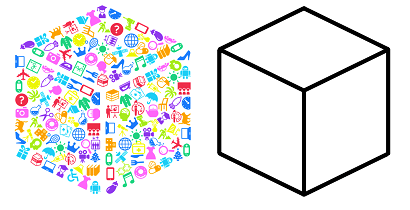

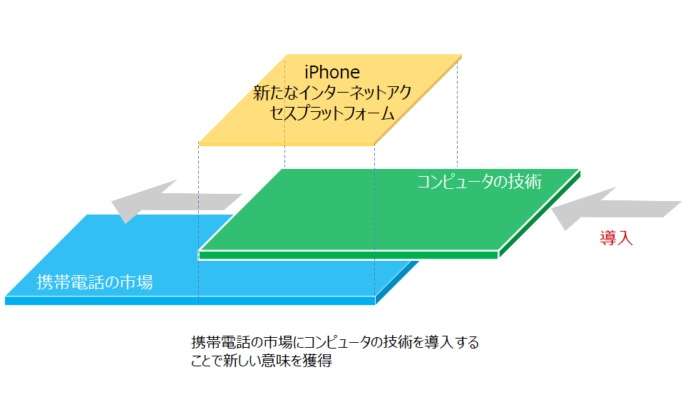

このYESとNOを同時にやってのけたこと、つまり、電話の利用者層にコンピュータのテクノロジーを重ねそのままインターネットアクセスプラットフォームにしたことが今世紀最大のイノベーションと言われる所以なのです。これはもちろん、ユーザーインターフェースやアプリケーション、iTunesなどの実装面でも優れていたので実現できたことです。

Apple社の蓄積

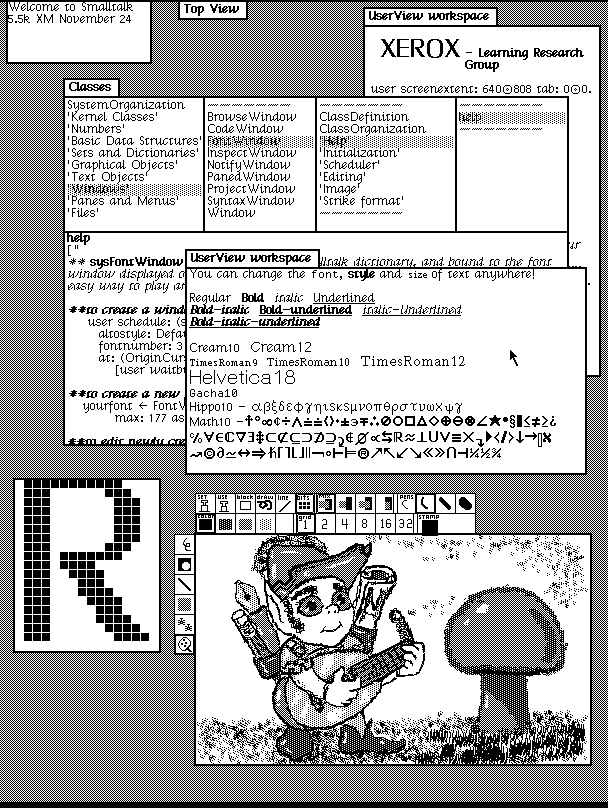

ジョブスは創業当初の1979年にゼロックスのパロアルト研究所を訪れていて、そこで見たアラン・ケイのGUIに強い印象を持っていました。ケイの「あらゆる世代の子どもたちのためのパーソナルコンピューター」というダイナブックの発想はコンピューターの進む方向を鮮明に示しており、ジョブスも大きな影響を受けたのです。誰でも使えるコンピューターという哲学は1985年にジョブスが追放された後のApple社にも受け継がれることになります。

Apple社と言えばMacですが、誰でも手軽に操作できる、PDA(Personal Digital Assistant)やタブレット端末にも古くからチャレンジしていました。いつもスポットライトを浴びるMacとは対照的にこちらは日陰の存在でした。おまけに失敗が続きます。

1990年には『ジェネラルマジック』計画がスタートし、タッチパネルを搭載した情報端末が構想されます。しかし、WWW以前の技術に基づいたサービスは直ぐに時代遅れになり、2002年にはApple社の出資で設立されたジェネラルマジック社も倒産してしまいます。1993年にApple社はNewTonというPDAを発売しますが、後発のPalm Pilotの方が価格も安く軽快に動作したため、完敗してしまいます。

2003年にはジョブスの肝いりでもう一度タブレット端末の検討が始まります。「ガラス製のディスプレイ」「マルチタッチ」「ソフトウェアキーボード」という発想はタブレット端末のために生まれました。しかし、当時のプロセッサー性能では実現困難でこの計画も中止になります。ところが、このチームにいたジョナサン・アイブ(現ロイヤル・カレッジ・オブ・アート総長)は計画が中止になった後もマルチタッチスクリーンの開発を続けていました。

この、PDAやタブレット端末での失敗の連続が、アナロジカルデザインにおける「ベース」の蓄積になったのです。ある領域について具体的に分析しこれを総合することで本質的な意味や目的を捉えることがベースの蓄積になりますが、アイブとApple社はタブレット端末の失敗を通じて「誰でも使えるコンピューター」の本質を、この時点でかなり掴んでいたのではないでしょうか。

携帯電話へのチャレンジ

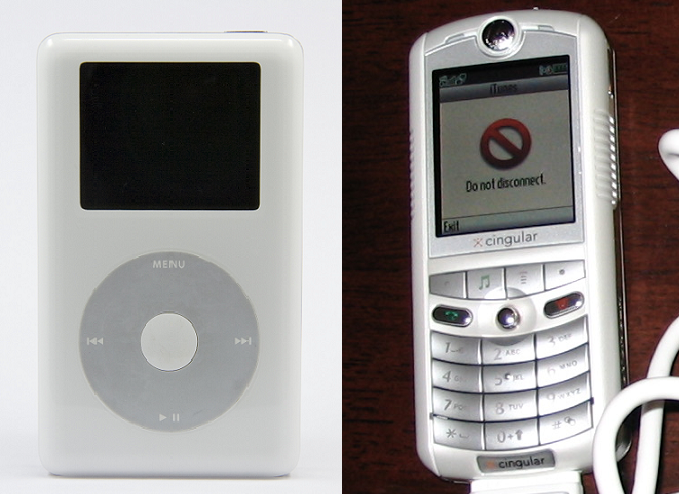

同じ頃、2000年代初頭は携帯電話が成熟期を迎えていました。携帯電話を作っていたのはノキアやエリクソン、モトローラーといった通信機メーカーです。コンピューターメーカーであるApple社でも製品化したばかりのiPodをケータイ化する計画が立ち上がります。そもそも、iPodはウォークマンに触発されて作られました。しかし、ウォークマンを開発した日本ではケータイが独自の進化を遂げ、メールにWeb閲覧、カメラや決済機能、そして音楽再生の機能も備えるようになっていたのです。iPodでウォークマンを出し抜いたと思っていた矢先に、日本のケータイに足元をすくわれる可能性が出てきたのです。iPodを通信端末化して日本のケータイがガラパゴスのうちにとどめを指しておきたいと考えるのは自然なことです。

早速、巨人モトローラー社と組んでiTunes Playerを搭載した携帯電話を開発しました。しかし、この「ROKR」というケータイはiPodの洗練されたスタイリングとは全く異なり、10キーが並ぶ無骨なデザインでした。楽曲も100曲しか入らないなど、仕様も中途半端で全く売れませんでした。

携帯電話のメーカーと組んでも革新的な製品はできない。そう思ったジョブスは周囲の説得もあり、ようやく自社で本格的に携帯電話を開発する決意を固めます。iPodのホイールスクロールで電話を作るのが最初の構想でした。この辺りがアナロジカルデザインにおけるターゲットの具体化と抽象化にあたるのではないでしょうか。携帯電話というターゲットに照準をさだめ、モトローラーとの協業などを通じて本質的な意味を探っていくプロセスです。

「通信機メーカーと組んでもダメだ。彼らとではイノベーションは起こせない」

「iPodのホイールスクロールは音楽再生には最適だが携帯電話にはいまいちだ」

ビジネス面やユーザーインターフェースなど様々な領域で試行錯誤を行い、まだ、誰も気づいていない携帯電話の問題を発見する活動です。

パソコンから借りてくる?

ジョナサン・アイブは2003年に立ち消えとなったマルチタッチスクリーンの開発をあきらめきれず、密かに研究を続けていました。このマルチタッチスクリーンを今度はパソコンであるMacのディスプレイにする計画でした。

2006年のある時、アイブは二人だけでジョブスに会い、このMac用のディスプレイを見せました。今ではお馴染みになったピンチやスワイプ、慣性スクロールで自由に操作される様子を見ていたジョブスに閃いたアイデアは、その後の世界を変えるものでした。その場でiPodケータイの開発責任者に電話をかけ、アイブの作ったMac用のディスプレイでスマートフォンを作ることを命じたのです。このときこそ、今世紀最大のイノベーションが決定的になった瞬間でした。

これがアナロジカルデザインにおけるマッチングに相当します。ベースとの違いからターゲットである携帯電話の問題を発見したのです。今までの携帯電話に欠けていた点とは、、、、そう「マルチタッチスクリーンが付いていない」ということです。そんな簡単なことに何故気づかないんだ?と思うかもしれません。タブレット端末でタッチスクリーンを開発していれば、携帯電話に応用するなんて誰でも発想できるだろう!けれども、それは、私達がiPhone以降のスマートフォンを知っているからです。

電話機をイメージして思い浮かぶのは0から9までの数字です。ダイヤル式の時代もボタン式になってからも変わらずこの数字がありました。これで電話番号を入力することで相手と通話できる。当たり前で誰でも知っていることです。しかし、この電話番号というのがくせ者です。電話番号というのは強力な抽象化概念で、0~9の数字の組み合わせで世界中の人間と繋がることが可能なのです。この強力な概念は電話機のデザインはもとよりサービスの枠組みまでも規程していたのではないでしょうか。これを打ち破ったのはアナロジー思考だったのだと思います。携帯電話に求められていたのは、簡単で快適で合理的なユーザーインターフェースです。アイブの作ったパソコン用のユーザーインターフェースも同じ目的で作られていました。この目的レベルの類似性に気付くことで、パソコンの技術を「借りてくる」ことができ、電話機の強力なイメージを打ち破ることが出来たのです。

既にあるものからの創造

ユーザーインターフェースが変わることで何が起きたのでしょう?もともとMac用に開発されたユーザーインターフェースなので、iPhoneではパソコンと同じことができるようになりました。これは期せずして携帯電話のユーザーがパソコンのユーザーになったということです。もし、Mac用のユーザーインターフェースではなく他のものだったら、例えば、ホイールスクロール形式が採用されていたら、スマートフォンは全く別のものになっていたでしょう。ユーザーインターフェースが変わることで、携帯電話はパソコンそのものになり、インターネットへのアクセスプラットフォームという新しい意味を持つことになったのです。

ここで重要なのは、何か新しい製品を生み出したわけではないというです。iPhoneが変えたのは既に存在する携帯電話のユーザーインターフェースでした。

これは、冒頭にお話しした「電話の利用者をそのままインターネットの利用者にした」ということになります。顧客はそのままに、別のサービスに移行させ、そのサービスにおけるビジネスを成立させてしまう。そこにiPhoneの凄みがあるのです。そのことに自覚的だったからこそiPhoneというネーミングになったのではないでしょうか。

これには、まったく新しい観点から発想するアナロジー思考が大きな役割を担っています。電話機を電話機の延長として考え抜いても、利用者を別の世界に導くことはできません。アナロジー思考とそれを貫く勇気があったからこそ、ジョブスとApple社は既存のケータイ利用者をそのままもう一つの世界に連れ出すことに成功し、イノベーションを実現できたのです。

演習問題

(1)iPhoneのように既存の市場や利用者はそのままに、別の領域から技術要素などを適用した例は他にどのようなものがあるでしょう?

(2)今後、既存の市場や利用者はそのままに、別の領域から技術要素などを適用することで、新しい価値を持ち成長が見込める領域にはどのようなものがあるでしょう?

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません