ポストヒューマンとデザイン

最近「ポストヒューマン」とか「ポスト人間中心主義」という言葉をよく目にするようになりました。デザイン思考はもとよりデザイン一般においても「人間中心」が大看板です。利用する側であるユーザーのニーズや能力を理解し「人間」である彼らの期待に応えることを命題にしてきたのです。これは、モノづくりが「生産者」の都合で行われ、利用する人達がないがしろにされてきたという経緯が関わっています。生産するための機械や生産者の儲けを優先するのではなく、利用者のことを第一に考えましょうというものです。

デザインの文脈で「ポストヒューマン」という言葉を聞くと、いままでの前提が否定されているようにも聞こえます。いったい「ポストヒューマン」とは何なのでしょうか?私の考えでは、デザインにおける「人間中心」の考え方を否定するものではありませんが、その前提が「崩れて」いるということだと思います。

前提というのは「ヒューマン=人間」です。

地球環境の変化とテクノロジーの進歩

ここ数十年で人類に大きな影響を与えたトピックと言えば、地球環境が大きく変化したことと、テクノロジーの爆発的な進歩でしょう。第二次世界大戦以降、急速に進んだ人口増加や工業化、グローバリゼーションなどの影響で二酸化炭素やメタンガスの大気中濃度、成層圏のオゾン濃度などがこれまでにない影響を受けているといわれています。

最近になって、私達は1950年代に始まった「アントロポセン(人新生)」という地質年代を生きているのだといわれるようになりました。これは、現在の人類が地球に与えている影響が地質年代という遠い未来からでも明らかなほど大きな痕跡を残しているというものです。火山の噴火や氷河期などに匹敵する、地球規模の急激な変化は人類が起こしているものなのだという自覚を促す言葉です。

一方、同じ1950年代にIBMが初めての商用機を発売し本格的なコンピュータの時代が幕を開けます。現在ではAI技術の進歩でコンピュータは人間の声や顔を認識し感情も検出できるようになりました。私達は様々なIoT機器が組み込まれた空間で生活し、VRは新しいリアリティを示しています。そして、SNS上ではいくつものアイデンティティを持つようになりました。

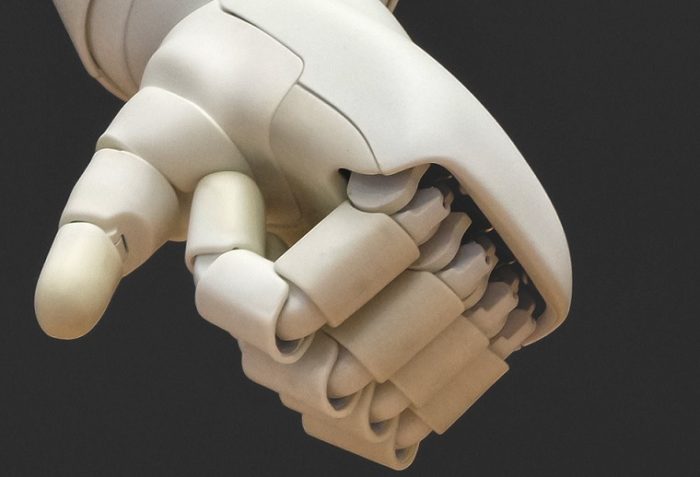

こうしたテクノロジーは生身の身体とも融合を初めています。外骨格型のパワードスーツは既に実用化が始まっており、ICチップを体内に埋め込むことに抵抗の無い人もいます。イーロンマスクはブレイン・コンピューター・インターフェースで脳とコンピュータの接続を目指しています。

人間の身体自体も様々な観点で工学の対象になっています。近年の合成生物学の進歩はDNAを書き換えることで、病気を治療したり特定の病気になり難い身体を作ることを目指していますが、その先に見えてくるのは、今までにない新しい生命です。

私達人間が地球という規模に影響を与えているという事実は、その上で暮らすすべての生命と(そして非生命とも)一蓮托生だという認識を深めます。人間だけが暮らしやすく幸せということはないのです。それは人間が特別であるという考え方の見直しを迫ります。自然環境を消費することで「人間」のテリトリーを快適に守ってきた私達は「自然vs人間」という対立軸で考えるのではなく、同じ地球環境の一要素であることに気付き始めています。

テクノロジーは私達の身体を拡張し生命そのものの概念を揺さぶり始めています。生まれたときの身体を自分と考える「人間」もいますが、電子機器に接続された身体を持ちインターネット上の仮想空間に新たな自分を発見する「人間」もいます。 これからはバイオテクノロジーで改変された身体を持つ者も現れるでしょう。「人間」とそうでないものとの境界がボヤけ、ますます曖昧になっています。

「人間」という抽象的な概念

そもそも「人間」という言葉が抽象的です。アナロジカルデザインでは抽象化が鍵になりますが、ここでは「人間」を考える入り口に少し唐突ですが「自動車」をアナロジーとして考えてみます。

子供が「僕のお父さんは自動車の仕事をしてるんだよ」と言ったとき、あなたの頭の中には何がイメージされるでしょう?「自動車の仕事」には、例えば「自動車を販売する」というのもありますが「テスラ・モーターズで自動運転システムを設計」している場合もありますし、「改造車向けの板金加工」をしているのかもしれません。さらには「F1レーサー」かもしれませんし「路線バスの運転士」の可能性もあります。日本の就業人口の10分の1は何等かのかたちで自動車に関連しているともいわれているので、その内訳は当然様々ということです。

「人間」という概念も「自動車の仕事」と同じように抽象的です。「人間にとって重要」「人間のために」「人間だからこそ」という言葉は本当は意味がないということが分かります。「F1レーサーにとって重要」なことと「自動車のセールスマンとって重要」なことが違うように、自動車の仕事をしている人すべてにとって共通の重要事を定義するのは困難です。

「人間」においてもこれは同じことなのですが、何故か「人間にとって重要」なことにはコンセンサスが得られているように感じています。

ここで、改めて「人間」を「自動車の仕事」と同じ要領で具体化してみましょう。

・火山の噴火や隕石の衝突のように地球環境に影響を与える要素

・動植物を絶滅させる根源でありかつ動植物が無いと絶滅してしまう哺乳類

・AIやbotなどと共に巨大なネットワークを構成するエンティティの一種

・電子デバイスとの結合や生物学的な改変で新たな進化の過程を向かえた生物種

「人間」という言葉には暗黙のうちに「動物じゃない」とか「機械じゃない」という意味が含まれてきました。しかし、現在の状況下でよくよく考えてみると「動物じゃない」ことや「機械じゃない」ことに重要な意味がないことに気付きます。そうすると「人間」という言葉で抽象化されてきた概念は見直しを迫られます。そこに見えてくるのは「人間」という使い古された言葉ではありません。

哲学者のロージ・ブライドッティは『ポストヒューマン』という著作で「人間」という枠組みが時代遅れであると指摘しています。「人間」という物差しが男性と女性、白人と黒人、健常者と障害者、富めるものと貧しいものなどの区分を生んだのです。グローバルにネットワーク化が進んだ現在、こうした区分は乗り越えることが可能だし、そもそも混じり合って綺麗に区分できない状態が生まれているというのです。このような状況で「人間」に変わるものとして彼女が提示するのが「ポストヒューマン」です。

ポスト人間中心デザイン

デザインは「問題を発見しこれを解決する活動」ですが、現在の状況で旧来の「人間」を軸に問題発見や問題解決を試みても限界があります。「人間vs動物」という対立構造では「動物」を遠ざけ自分たち「人間」のテリトリーをいかに確保し快適に暮らすかという発想になります。「人間vs機械」という構造からも同じように人工物を忌避し自然を神聖視するか、反対に人工物を金儲けの手段として盲目的にありがたがるかのどちらかになります。

このような視点では、旧来の「人間」における問題は発見・解決できるかもしれませんが、それは、本当に有効なことなのか?という疑問が生じます。これが「ポスト人間中心デザイン」の出発点です。人間と動物(などの地球環境)や機械(に代表されるテクノロジー)を対立するものとして捉えるのではなく、全て等価で社会的にも物理的にも融合する可能性がある単なる要素であるとしたとき、まったく新しい問題が立ち上がってきます。

カルフォルニア美術大学のホーコン・ファステはポスト人間中心の観点でもデザイナーは積極的な役割を果たすことができるといいます。彼はこの先、テクノロジーの進歩により人間の知能を超えたものが生み出されることを前提にしており、これが世界に及ぼす影響を考えコントロールすることにより社会を維持する必要があると考えています。それを行うのがデザイナーというわけです。

初めて訪れた空港で「人間」が迷わず飛行機に乗って目的地にたどり着くのを助けたのが人間中心デザインでした。 人間の知能を超えたものが、暴走することなく社会に順応し力を発揮するようにデザインする。ファステが考えるのは人間の知能を超えたものが社会が目的とするところに迷わずにたどり着くためのデザインです。

「誰のためのデザイン?」もう一度

D・A・ノーマンの名著『誰のためのデザイン?』の原題は「The Psychology of everyday things(毎日使う道具の精神分析学)」です。この本は「人間中心デザイン」をいかに実現していくかというのがテーマなので『誰のためのデザイン?』という日本語版タイトルは秀逸です。「ポストヒューマン」の議論が活発になるなか、もう一度「誰のためのデザイン?」が問われているのでしょうか?

ブライドッティはポストヒューマン時代の主体性は個人でもなければ、個別のアイデンティティをもった法人や国や民族のような固定化したものではないといいます。それは、流れうつろう他のものとの関係のなかに作られるものだといいます。「ポストヒューマンになるということは、人間たちに無関心になるとか、脱人間化されるとかいったことではない」ともいっています。

機械や動物や環境などとの流れうつろう関係というのは実に多種多様です。デザインが暗黙のうちに基盤に置いてきた「人間」そのものが揺らぎはじめているのですから、もう「誰の」のように特定することは難しいのかもしれません。そこには新しい問題が山積みです。そしてそれらには誰でも分かるような正解など存在しません。でも、そんな複雑で流動的な状況はデザインとデザイナーの可能性を広げてくれるのは間違いありません。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません